彭加木的罗布泊绝笔: 失踪科学家与钾盐矿的生死追寻

发布日期:2025-05-21 05:54 点击次数:112

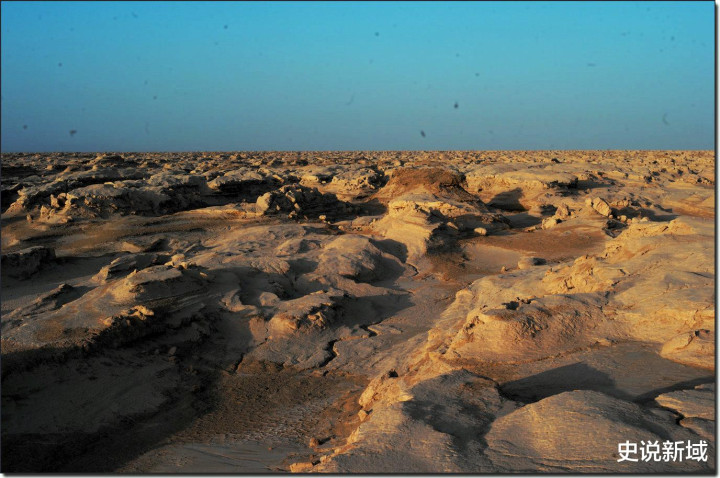

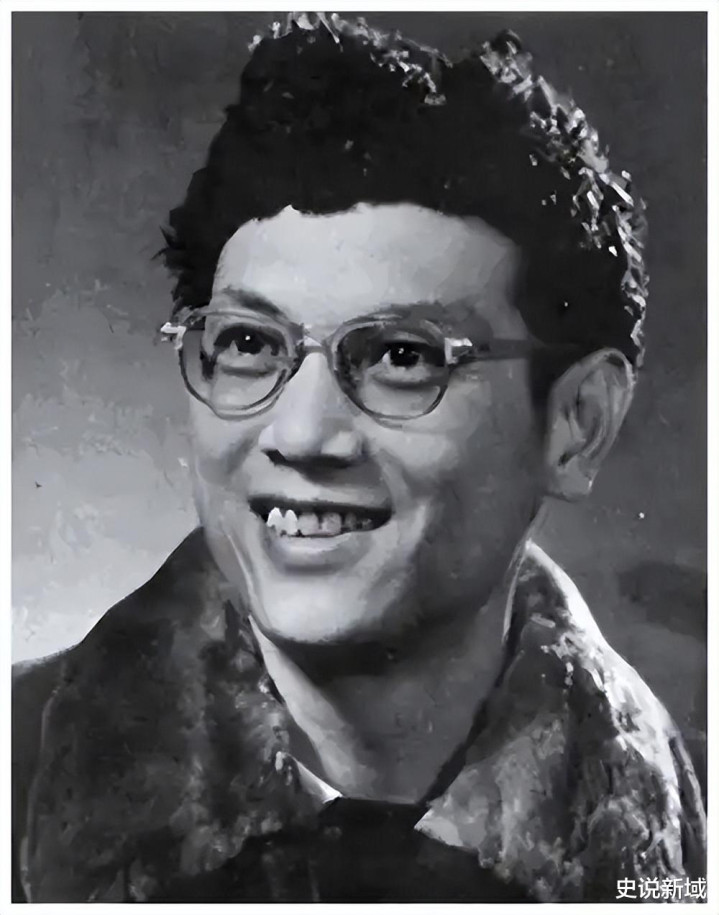

1979年的罗布泊腹地,彭加木在盐壳上刻下最后一行科考记录,将半壶水分给队员。他走向沙丘的背影,与十二年前亲手缝制的帆布地质包一同消失在“死亡之海”。

十六年后,另一位科学家王弭力跪在这片盐碱地上,指尖沾着刚涌出的卤水仰天大笑——那口探井喷出的透明液体,承载着中国农业摆脱“卡脖子”命运的希望。

尼克松的卫星图:藏在礼单里的资源密码

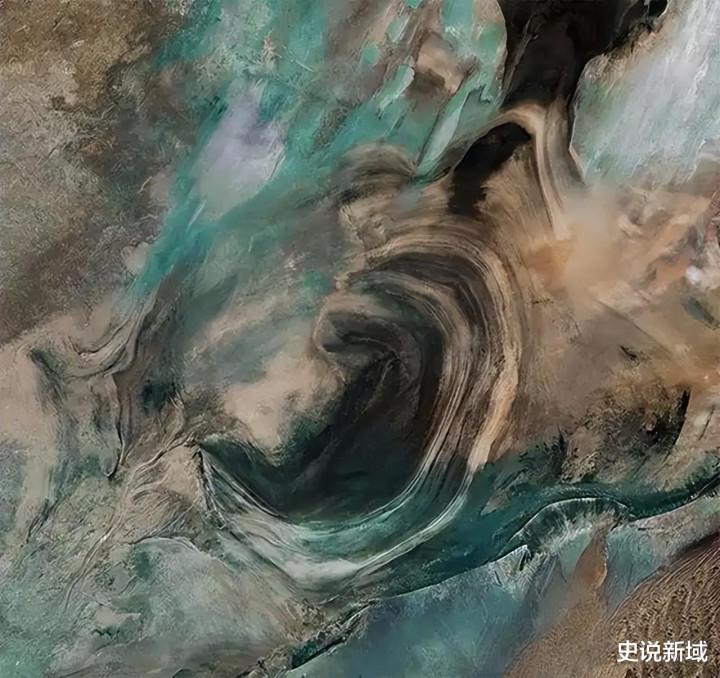

1972年2月21日,周恩来接过尼克松递来的罗布泊卫星照片时,瞳孔微微收缩。这张分辨率高达30米的航拍图,清晰呈现着“地球之耳”的诡异轮廓。

美国记者敏锐捕捉到中国总理的指尖在图片边缘轻叩三下——这是延安时期中共领导人思考重大决策时的习惯动作。

七个月后,中科院地球物理所的灯光彻夜未熄,专家们对照卫星图发现:罗布泊可能存在面积惊人的钾盐沉积。

三次穿越“死亡之海”:科学家的执念与悲歌

1964年首次进入罗布泊时,彭加木在日记里写道:“这里每粒沙子都在嘲笑人类的无知。”

他背着苏联淘汰的盖革计数器,在60℃高温中搜寻重水踪迹,却意外发现塔里木河携带的钾元素。

1979年第二次科考,他带领摄制组完成首次东西穿越,用28天走出“生命禁区”。1980年第三次出征前夜,他在给妻子的信里画了个钾分子结构图:“若得此矿,可解亿万人温饱。”

字条上的未竟誓言:6月17日谜案

那张用铅笔写着“我往东去找水井”的字条,成为20世纪中国科学史最悲壮的遗物。1980年6月17日上午10时,彭加木带着两公斤骆驼刺标本、四块矿石样本独自离队。

彼时科考队距疏勒河故道仅60公里,但他选择了更凶险的库木库都克方向——十年前在此发现的钾异常值,像磁石般牵引着这位59岁的科学家。

三十年后,中科院遥感所通过解译当年航拍图发现:他最后消失的区域,正是罗北凹地超大型钾盐矿的顶部盖层。

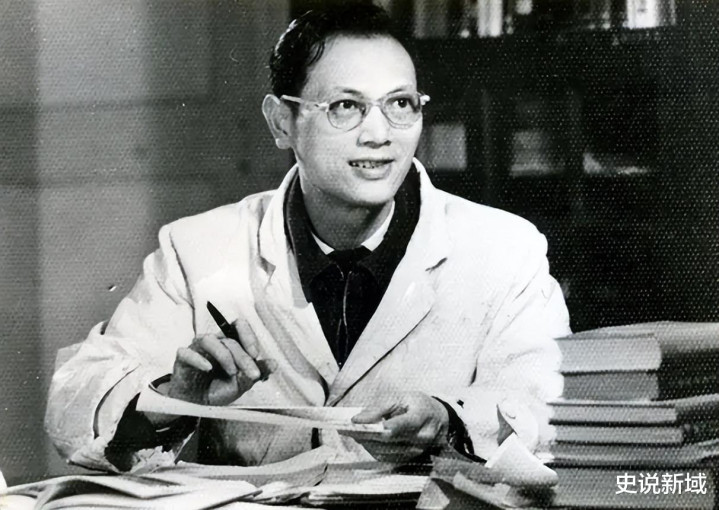

王弭力的盐壳突围:女科学家的“找钾长征”

1996年秋,55岁的王弭力在罗布泊竖起红色三角旗。这位北大才女拒绝了所有劝阻:“彭先生用命换来的线索,不能断在我们手里。”

考察队遭遇沙暴时,她将图纸裹在内衣里,带着队员手挽手在沙丘上匍匐前进。

当钻头在罗北凹地打出含钾卤水时,她突然想起彭加木留下的勘探笔记:“盐壳下涌动的,是真正的民族血脉。”

从“6亿美元报告”到亿吨钾盐:粮食安全的中国答卷

周恩来总理1972年审批的进口化肥报告,在2002年化作罗布泊钾盐基地的第一条生产线。

这片曾吞噬科学家生命的荒漠,如今每年产出150万吨优质钾肥,相当于节省外汇20亿美元。

2021年秋收时节,新疆建设兵团的棉田里,老农抚摸着饱满的棉桃感慨:“当年彭加木要找的‘白色金子’,原来早就埋在我们的脚底下。”

【参考资料】

《罗布泊科考纪实》(中国科学院新疆分院编)

《彭加木传》(上海科学技术出版社)

《中国钾盐地质与找矿》(地质出版社)

《周恩来年谱(1949-1976)》(中央文献出版社)

《死亡之海的生命之光——罗布泊钾盐发现始末》(《中国国家地理》)

《新中国地质工作50年》(地质矿产部编)

《王弭力院士访谈录》(中国工程院存档资料)

《中美关系中的科技因素(1972-1979)》(中国社会科学出版社)